💥 Budget 2026 : les révolutions fiscales que personne n’avait vues venir

#144, On n'est pas encore sorti du fossé...

Mes newsletters sont souvent longues, je vous invite à cliquer sur le bandeau pour lire l'intégralité directement sur Internet. De plus, merci de liker ou partager, cela va permettre de développer encore plus Cash Conseils. Petit sondage à la fin... N'oublie pas aussi de liker, ça m'aide à développer ❤️❤️❤️❤️Déjà 144 éditions de cette newsletter envoyée tous les dimanches

Vous aimez son contenu, je vous invite à cliquer sur le ♥️ au-dessus, ça m’aidera énormément.

On vous a transféré la news et vous voulez vous abonner ? 👇👇👇

Tu peux aussi me poser directement une question sur le sujet que tu veux…

🛎️ Ding Ding Ding, l’espace des liens

💶 Sponsoriser la newsletter : Pour vous adresser à ma communauté

🧑💻 Les réseaux : Linkedin, Youtube, Tiktok

🤝 Se retrouver : RDV, Newsletter, Youtube, tous les liens y sont

🤚 Rejoindre la communauté : sur Whatsapp

⚔️ Un coaching personnel : Prendre RDV

📖 Étude de mon patrimoine gratuite (diffusée…): Je veux que tu étudies mon patrimoine

Au sommaire cette semaine

🗞️ Finance Weekly : les cinq faits marquants de la semaine dernière

⚖️ Entre justice et chaos fiscal : le grand virage politique du Budget 2026

💰 Impôts, retraites, successions : les mesures qui vont toucher ton portefeuille

🏗️ Un budget sur le fil : dettes, dépenses, et réformes impossibles

🔮 Et maintenant ? Comment adapter ta stratégie patrimoniale dans l’incertitude

Temps de lecture : 8 à 10 minutes selon ta vitesse de lecture

📈 Vous, mes abonnés : Nous sommes à 14 385 abonnés, je vous remercie pour votre accompagnement au quotidien. Encore des départs, mais des arrivées, je stagne aux 14 K d’abonnés…

⚡ Linkedin : Suivez mes publications quotidiennes sur Linkedin. Des actualités fortes, du décryptage de tendances, tout y est. Voici pour me suivre

On me demande un peu de perso à chaque fois, de life style. Je peux vous dire plusieurs choses :

Le 14 Novembre arrive à grands pas, je serai à la Paris Investors Week, rencontrons nous ! Appelez moi si vous y êtes - 06 13 01 82 11

Un samedi de matchs avec les M14 d’Aytré, deux matchs, deux très belles victoires. Le second match a été tendu, mais les joueurs n’ont jamais répondu aux provocations et ont su marquer au bon moment. Aucun ne doit me lire, mais je tenais à marquer le coup. Ange, Benjamin, Paul-Arthur, Mathéo, Paul, Johan, Sam, Bastien, Esteban, Maxime, Achille, Marceau, Barton, Robin, Hugo, Jules, Elio, Loucas, vous avez été au top, toutes mes félicitations !

J’ai repris le rugby (à titre personnel), et je dois vous dire que l’âge marque, quelle claque ! Demain match, ça va piquer.

Un très bon ami à moi est parti, Gillou, toutes mes pensées vont à toi et te proches. Je t’ai peu connu, mais tu as marqué ces moments, merci l’ami !

Bien que je sois le fondateur d’un cabinet en gestion de patrimoine, il est important de souligner que Cash Conseils 💸 opère indépendamment de cette entité. Cette newsletter s'inscrit dans une démarche entièrement dédiée à la pédagogie financière, visant à éduquer et à inspirer un large public sur les fondamentaux de la gestion financière personnelle. Cash Conseils 💸 est conçu pour être une ressource éducative ouverte à tous, sans liens directs avec les services ou les orientations spécifiques du cabinet. L'objectif est de fournir une plateforme neutre et informative, où chacun peut apprendre à naviguer dans l'univers des finances personnelles, en toute indépendance et sans conflit d'intérêts.

✈️ Air France-KLM plombe en Bourse malgré un été record des touristes canadiens : Les réservations en provenance du Canada ont bondi de +30 %, poussant Air France à ajouter des vols vers Paris. Mais les grèves des contrôleurs aériens, la hausse des taxes à Schiphol (+41 %) et des coûts de sécurité accrus ont fait chuter le bénéfice net à 768 M€ (-56 M€). Résultat : le titre a dévissé jusqu’à -14 % jeudi. Le PDG Ben Smith prévient : « Si nous ne faisons pas de profits, nous ne pouvons pas acheter de nouveaux avions. » En parallèle, Emirates affiche un semestre record avec 3,1 Md$ de bénéfice avant impôts (+17 %).

🏦 António Horta-Osório signe son grand retour à la tête du CCF : L’ex-patron de Lloyds et du Crédit Suisse revient dans le secteur bancaire en devenant vice-président du Crédit Commercial de France (CCF), désormais propriété du fonds Cerberus. Près de quatre ans après sa démission pour violation des règles Covid, il reprend un rôle clé pour piloter la transformation et relancer la banque rachetée à HSBC. Objectif : faire du CCF un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France.

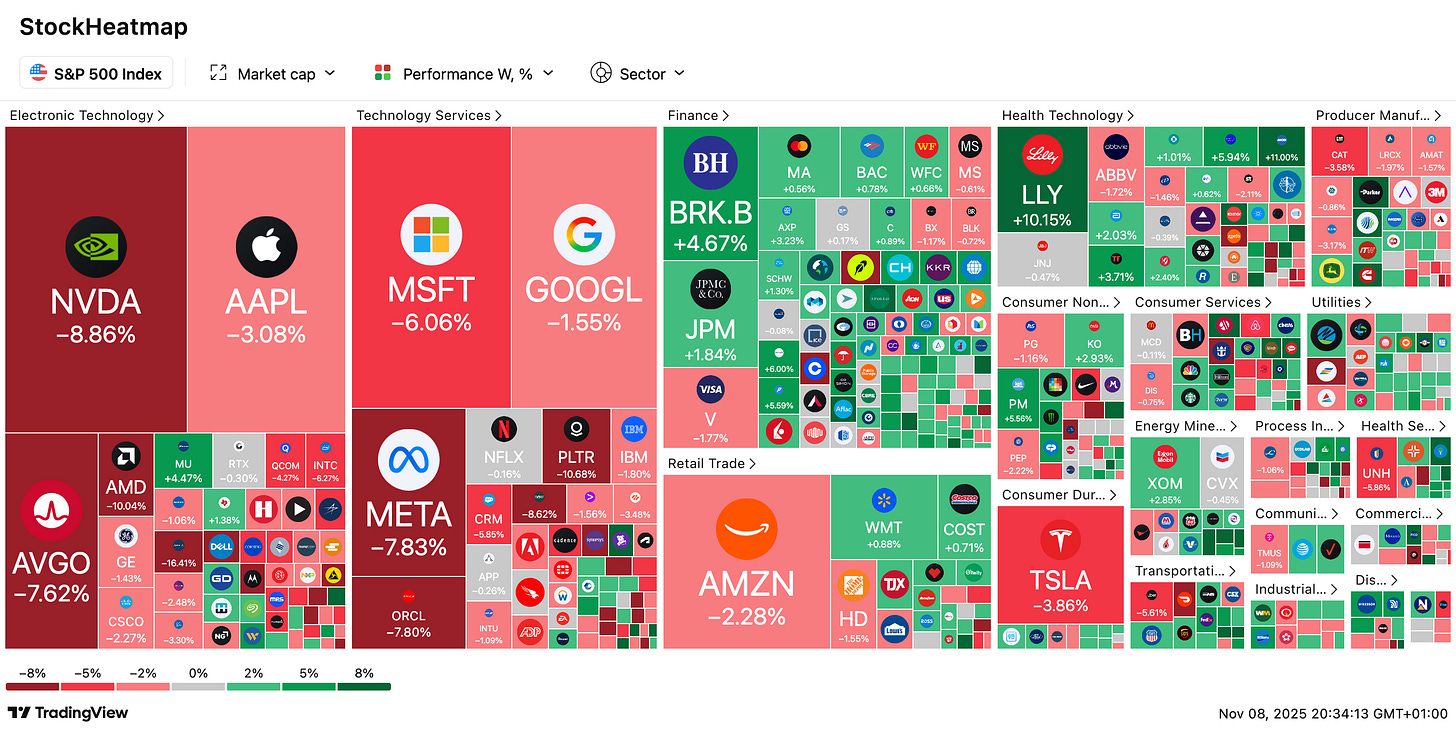

📈 Les entreprises US au plus haut depuis 4 ans, malgré les tarifs Trump : Les bénéfices des sociétés américaines bondissent de +11 % sur un an, leur plus forte croissance depuis 2021, selon Morgan Stanley. Malgré les droits de douane et les tensions commerciales, 6 secteurs sur 11 du S&P 500 affichent une hausse des profits. Les grands gagnants : banques, énergie, industrie et tech (Microsoft, Alphabet). Les ménages aisés — dopés par la Bourse (+90 % en 3 ans) — soutiennent la consommation, mais les signaux d’alerte s’accumulent côté bas revenus. En toile de fond, Trump se félicite d’une économie qui résiste à sa guerre commerciale.

💊 Pfizer s’empare de Metsera pour 10 milliards $ et s’invite dans la bataille des pilules minceur : Après une semaine de surenchère, Pfizer a remporté la mise face à Novo Nordisk pour le rachat de Metsera, jeune biotech américaine spécialisée dans la perte de poids. Valorisation : jusqu’à 10 milliards $, dont une partie conditionnée aux essais cliniques. Novo, freiné par la FTC pour risques antitrust, a finalement renoncé. Metsera développe un injectable mensuel, une pilule minceur, et un traitement à base d’Amylin. Pour Pfizer, l’objectif est clair : rentrer dans la guerre des anti-obésité après l’échec de son propre programme.

💵 Wall Street alerte : tensions à venir sur le marché monétaire US : Les grandes banques préviennent que les tensions sur les taux de financement à court terme pourraient ressurgir, forçant la Réserve fédérale à intervenir. Malgré une accalmie récente, les écarts sur le marché du repo tripartite ont atteint leur plus haut depuis 2020. En cause : un resserrement quantitatif trop prolongé et des émissions massives de bons du Trésor qui assèchent les liquidités. Selon Citigroup et Bank of America, la Fed pourrait devoir reprendre des achats d’actifs pour stabiliser le système avant la fin de l’année.

⚠️ AVERTISSEMENT ESSENTIEL - À LIRE IMPÉRATIVEMENT

Cette newsletter est rédigée le lundi 3 novembre 2025, en plein examen parlementaire du projet de loi de finances 2026 à l’Assemblée nationale.

AUCUNE mesure présentée dans cette newsletter n’est définitive, actée ou garantie. Je ne saurais trop insister sur ce point crucial : nous sommes au cœur d’un processus législatif complexe et incertain.

Pourquoi rien n’est garanti ?

Les amendements votés en première lecture à l’Assemblée nationale entre le 24 octobre et le 1er novembre 2025 peuvent être :

Modifiés substantiellement lors du passage au Sénat (examen prévu à partir de mi-novembre)

Supprimés ou rabotés en commission mixte paritaire si les deux chambres ne s’accordent pas

Transformés radicalement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale

Censurés par le Conseil constitutionnel pour non-conformité à la Constitution

Rejetés en bloc si le gouvernement utilise le 49.3 et qu’une motion de censure est votée

Abandonnés si le gouvernement recourt aux ordonnances ou à une loi spéciale

L’état d’avancement réel du texte

Au moment où j’écris ces lignes (3 novembre 2025, 14h30) : - La première partie du PLF 2026 (recettes) est toujours en discussion - Plus de 2 400 amendements ont été déposés - Le vote solennel sur cette première partie est prévu pour le 4 novembre - La deuxième partie (dépenses) sera examinée à partir du 12 novembre - Le gouvernement de Sébastien Lecornu navigue sans majorité absolue - Chaque vote est un bras de fer politique

Votre responsabilité en tant que lecteur

Ne prenez AUCUNE décision patrimoniale majeure uniquement sur la base des informations contenues dans cette newsletter :

Ne vendez pas précipitamment vos actifs

N’effectuez pas de donation anticipée par panique

Ne modifiez pas radicalement votre allocation d’épargne

Ne souscrivez pas à des produits financiers “pour profiter des anciennes règles”

Avant toute décision importante, vous devez : 1. Consulter un conseiller en gestion de patrimoine certifié (CGPI inscrit à l’ORIAS) 2. Attendre la promulgation effective de la loi de finances (prévue fin décembre 2025) 3. Vérifier que les mesures n’ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel 4. Surveiller quotidiennement l’évolution des débats parlementaires

Sources officielles à suivre

Site du budget : budget.gouv.fr

Dossier législatif PLF 2026 : assemblee-nationale.fr

Comptes rendus des séances : assemblee-nationale.fr/comptes-rendus

Cette newsletter a une vocation purement informative et pédagogique. Elle vise à vous aider à comprendre les tendances fiscales en cours de discussion, pas à vous inciter à agir. La prudence et le recul sont vos meilleurs alliés dans cette période d’instabilité législative.

Je t’écris cette édition le lundi 3 novembre 2025, depuis mon bureau, alors que sur l’écran de mon ordinateur défilent en temps réel les amendements discutés à l’Assemblée nationale. Nous sommes en pleine tempête parlementaire, et le mot n’est pas trop fort.

Le projet de loi de finances 2026 est encore en débat, dans un hémicycle agité, tendu, parfois même chaotique. Et rien – absolument rien – n’est figé. Entre la rédaction de cette newsletter aujourd’hui et sa publication dans six jours, des mesures auront été adoptées, d’autres modifiées, certaines enterrées. Des alliances politiques improbables se formeront, des compromis de dernière minute seront trouvés, des articles entiers pourraient disparaître.

Un gouvernement minoritaire face à l’épreuve du budget

C’est le jeu d’un budget élaboré dans une tension extrême, celui d’un gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu – nommé Premier ministre le 10 octobre 2025 après la démission de François Bayrou – qui ne dispose d’aucune majorité absolue à l’Assemblée nationale. Le gouvernement Lecornu II, constitué le 12 octobre, rassemble des ministres issus de Renaissance, d’Horizons, du MoDem, des Républicains et même quelques personnalités de la société civile. Mais cette coalition hétéroclite ne suffit pas à garantir le vote du budget.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 577 députés, le “bloc central” (Renaissance, MoDem, Horizons, certains LR) représente environ 220 à 240 sièges selon les votes. Face à lui : la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) réunit environ 180 députés, le Rassemblement national et ses alliés près de 140, et divers autres groupes complètent l’hémicycle. Résultat : chaque vote est incertain, chaque article du budget nécessite des négociations complexes, parfois des alliances contre-nature.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris un engagement public : ne pas recourir à l’article 49.3 de la Constitution, cet outil qui permet d’adopter un texte sans vote mais expose le gouvernement à une motion de censure. “Je veux changer de méthode, miser sur le dialogue et les compromis”, a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale. Noble intention, mais dans les faits, cela signifie que le gouvernement est forcé de composer, d’arbitrer, de concéder – parfois contre ses propres convictions économiques.

Un calendrier constitutionnel impitoyable

Le temps joue contre le gouvernement. L’article 47 de la Constitution impose un délai strict : le Parlement dispose de 70 jours maximum pour adopter le budget, à compter du dépôt du projet. Le PLF 2026 ayant été déposé le 14 octobre 2025, cela nous mène au 23 décembre environ.

Si ce délai n’est pas respecté, trois scénarios se profilent :

Le recours au 49.3, malgré la promesse de Lecornu. Mais cette option exposerait immédiatement le gouvernement à une motion de censure que la gauche et le RN ont déjà promis de voter ensemble.

L’adoption du budget par ordonnances, prévue par l’article 47 alinéa 3 de la Constitution. Passé le délai de 70 jours, le gouvernement peut mettre en œuvre son projet initial sans validation parlementaire. Cette procédure n’a jamais été utilisée sous la Ve République. Ce serait un séisme institutionnel, perçu comme un déni de démocratie, mais c’est juridiquement possible.

Une loi spéciale de finances, qui reconduirait simplement les crédits de 2025 à l’identique, gelant toutes les dépenses publiques et reportant l’ensemble des réformes. C’était déjà le cas fin 2024, avec un coût estimé par Bercy à 11 milliards d’euros de manque à gagner.

Dans tous les cas, la France sera dotée d’un budget au 1er janvier 2026. Mais dans quelle forme ? Avec quelles mesures ? Personne ne peut l’affirmer avec certitude aujourd’hui.

Les lignes de fracture politiques

Ce qui rend ce budget si imprévisible, c’est que les lignes de fracture politiques traditionnelles éclatent. Nous ne sommes plus dans le simple affrontement gauche-droite, majorité-opposition.

Exemple concret : le 31 octobre, un amendement créant un “impôt sur la fortune improductive” a été adopté grâce à une alliance entre le MoDem (centre), le Parti socialiste (gauche modérée) et le Rassemblement national (extrême droite). Une coalition impensable il y a encore quelques mois. Pendant ce temps, La France insoumise votait contre, estimant que la mesure n’allait pas assez loin. Et la majorité présidentielle se divisait, certains députés Renaissance votant pour, d’autres contre, d’autres s’abstenant.

Autre exemple : la défiscalisation totale des heures supplémentaires, proposée par Les Républicains, a été adoptée avec les voix de la droite, de l’extrême droite, d’une partie des macronistes… mais aussi de quelques députés de La France insoumise qui y voyaient une mesure favorable au pouvoir d’achat des ouvriers. Allez comprendre.

Cette géométrie variable des alliances parlementaires signifie qu’aucun groupe politique ne contrôle vraiment le texte. Chaque article, chaque amendement peut basculer au gré d’accords tactiques, de calculs politiciens, de pressions des groupes d’intérêt. Le ministre de l’Économie Roland Lescure l’a d’ailleurs reconnu à demi-mot : “C’est un texte de compromis, pas de cohérence.”

Un tournant fiscal historique malgré le chaos

Mais au-delà du désordre apparent, quelque chose d’important est en train de se produire. Le Budget 2026, quelles que soient ses versions successives, marque peut-être le tournant fiscal le plus symbolique depuis la suppression de l’ISF en 2018.

Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis sept ans, le discours sur la taxation de la fortune redevient audible, légitime, majoritaire. Le 31 octobre 2025 restera une date : celle où l’Assemblée nationale a adopté – certes dans une version édulcorée et incertaine – un nouvel impôt ciblant les patrimoines “improductifs”.

Derrière le nom technique se cache une idée politique forte : taxer les richesses jugées “inutiles” à l’économie réelle (biens de luxe, yachts, œuvres d’art, assurance-vie dormante, cryptomonnaies spéculatives) tout en préservant les actifs productifs et la résidence principale. Une manière de dire : le capital doit servir, investir, créer de l’emploi – ou payer.

Certains y voient un “mini-ISF”, d’autres un “gadget fiscal” qui ne rapportera que quelques centaines de millions d’euros. Mais au-delà des chiffres, c’est un basculement idéologique : la richesse redevient un sujet de débat moral, pas seulement économique.

Un budget d’arbitrages contradictoires

Ce budget 2026, c’est aussi – et peut-être surtout – une série de mesures contradictoires qui illustrent les tiraillements du pays.

D’un côté, des mesures populaires adoptées sous la pression de l’opinion et des oppositions : - Défiscalisation totale des heures supplémentaires (coût : 1 milliard d’euros) - Rejet du gel du barème de l’impôt sur le revenu (coût : 2 milliards) - Défiscalisation des pourboires prolongée jusqu’en 2028 - Défiscalisation des pensions alimentaires perçues par les parents gardiens (majoritairement des femmes) - Création d’un crédit d’impôt pour les frais d’Ehpad

De l’autre, des hausses d’impôts pour combler les trous budgétaires : - Prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) jusqu’au retour du déficit sous 3% (rendement : 1,5 milliard) - Maintien de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises à 6 milliards (contre 4 prévus initialement) - Création de l’impôt sur la fortune improductive (rendement incertain : entre 1 et 3 milliards) - Doublement du taux de la taxe GAFAM

Le résultat ? Un texte bancal, asymétrique, parfois incohérent, où chaque groupe politique a réussi à imposer une ou deux mesures symboliques, sans qu’une vision d’ensemble n’émerge vraiment. À Bercy, on parle désormais d’un “budget de transition” – une manière élégante de dire qu’il s’agit surtout de tenir jusqu’en 2027, sans rupture majeure, sans effondrement non plus.

Le décor institutionnel d’une France fragmentée

Derrière ces débats budgétaires se joue quelque chose de plus profond : la capacité de la France à se gouverner dans un système parlementaire fragmenté.

Au moment où j’écris, plus de 2 400 amendements ont été déposés sur la première partie du budget. Les séances à l’Assemblée s’éternisent jusqu’à minuit, parfois au-delà. Les députés examinent en moyenne 11 à 12 amendements par heure – un rythme qui rendrait impossible l’examen de tous les textes dans les délais constitutionnels si aucune accélération n’intervient.

Le Président de la commission des finances, Éric Coquerel (LFI), a alerté sur cette situation lors d’une intervention le 28 octobre : “À ce rythme, il nous faudrait 266 heures de débat pour examiner tous les amendements restants. Nous n’avons que cinq jours de séance prévus. Le gouvernement devra faire des choix : soit il accepte de limiter drastiquement le nombre d’amendements, soit il assume de passer en force.”

Dans les couloirs du Palais Bourbon, les négociations se poursuivent jour et nuit. Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit tour à tour les chefs de groupes parlementaires, à la recherche de compromis. Avec le Parti socialiste, les discussions semblent constructives – le PS a obtenu plusieurs concessions, dont la suspension (temporaire) de la réforme des retraites de 2023. Avec le Rassemblement national, c’est plus compliqué : Marine Le Pen a posé des lignes rouges (notamment sur l’immigration et la sécurité) qui n’ont rien à voir avec le budget. Quant à La France insoumise, elle maintient une opposition totale et promet de voter la censure “si nécessaire”.

Cette newsletter : une boussole dans le brouillard

Voilà le contexte dans lequel s’inscrit cette newsletter. Ce n’est pas un verdict définitif, mais une boussole. Mon objectif n’est pas de te dire ce qui va se passer – personne ne le peut –, mais de t’expliquer ce qui se joue, les tendances qui se dessinent, les mesures qui ont été votées en première lecture et qui pourraient (ou non) figurer dans le texte final.

Parce qu’en 2026, que tu sois épargnant, investisseur, retraité, chef d’entreprise ou simple contribuable, une chose est sûre : les révolutions fiscales ont déjà commencé. Même si personne – vraiment personne – ne les avait vues venir sous cette forme.

⚖️ Entre justice et chaos fiscal : le grand virage politique du Budget 2026

À chaque automne budgétaire depuis des décennies, la France rejoue la même pièce : celle des équilibres fiscaux impossibles, entre justice sociale et stabilité économique, entre rigueur budgétaire et maintien du pouvoir d’achat, entre taxation des plus riches et préservation de la compétitivité. Mais cette année, le scénario a pris une tournure véritablement inédite.

Un test de gouvernabilité grandeur nature

Le Budget 2026 n’est plus seulement un exercice comptable annuel, c’est devenu un test grandeur nature de gouvernabilité pour un pouvoir minoritaire qui avance sur un fil sans filet. La situation est sans précédent sous la Ve République : jamais un gouvernement n’avait dû faire adopter un budget avec une base parlementaire aussi étroite et instable.

D’un côté, le gouvernement de Sébastien Lecornu promet un “budget de redressement”, censé ramener le déficit public de 5,4% du PIB en 2025 à 4,7% en 2026, avec une trajectoire de retour sous les 3% en 2029. Pour y parvenir, le projet initial prévoyait : - 11 milliards d’euros d’économies sur les dépenses de l’État et la Sécurité sociale - 4 à 5 milliards de recettes fiscales supplémentaires - Une stricte maîtrise de la masse salariale publique (3 000 suppressions nettes de postes)

Objectif affiché : rassurer les marchés financiers, éviter une dégradation de la note souveraine de la France par les agences de notation (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch), et montrer à Bruxelles que la France prend au sérieux ses engagements européens.

De l’autre côté, les oppositions de tous bords multiplient les amendements pour y inscrire leurs marqueurs idéologiques. La gauche réclame plus de justice fiscale, une taxation accrue des grandes fortunes et des entreprises, le maintien des services publics. La droite républicaine exige des baisses d’impôts pour les classes moyennes, la défiscalisation du travail, des coupes dans les dépenses sociales jugées excessives. Le Rassemblement national pose ses conditions sur des sujets régaliens (immigration, sécurité) et défend un “pouvoir d’achat patriote”.

Résultat : un texte qui s’écrit en temps réel, au gré des votes et des alliances de circonstance. Chaque article devient un bras de fer politique, chaque amendement est négocié âprement. Le gouvernement concède sur certains points (la défiscalisation des heures supplémentaires, le rejet du gel du barème de l’impôt), tient bon sur d’autres (la contribution des grandes entreprises), et doit parfois improviser des compromis de dernière minute.

Le retour fracassant de la question patrimoniale

La scène la plus spectaculaire et la plus symbolique de ces premiers jours de débat ? Sans conteste, l’adoption surprise, le vendredi 31 octobre 2025 au soir, d’un “impôt sur la fortune improductive”.

Genèse d’une mesure inattendue

L’amendement initial était porté par Jean-Paul Matteï, député du groupe Les Démocrates (qui regroupe les élus MoDem à l’Assemblée). Le texte proposait de transformer l’actuel impôt sur la fortune immobilière (IFI) – qui ne taxe que les biens immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d’euros – en un impôt plus large ciblant tous les actifs “improductifs”.

L’idée ? Faire la distinction entre deux types de richesse : - Les actifs productifs : ceux qui sont investis dans l’économie réelle, créent de l’emploi, financent les entreprises (parts de sociétés, actions, obligations, immobilier locatif productif) - Les actifs improductifs : ceux qui sont thésaurisés, spéculatifs ou purement ostentatoires (yachts, jets privés, voitures de collection, œuvres d’art, or physique, cryptomonnaies dormantes, assurance-vie en fonds euros non investis)

L’amendement Matteï proposait initialement : - Un seuil d’imposition relevé à 2 millions d’euros (contre 1,3 million pour l’IFI actuel) - Un taux unique de 1% (contre un barème progressif pour l’IFI : 0,5% jusqu’à 10 millions, puis 1%) - Une exonération des biens productifs : immobilier loué respectant des critères environnementaux, parts de sociétés, placements en unités de compte investies

Les modifications du Parti socialiste

Mais pendant les débats, le député socialiste Philippe Brun a déposé des sous-amendements qui ont profondément transformé le texte :

Maintien du seuil à 1,3 million d’euros au lieu de 2 millions : pour que davantage de foyers soient concernés

Exclusion de la résidence principale jusqu’à 1 million d’euros : c’était une exigence du Rassemblement national. Au-delà de ce montant, la résidence principale entre dans l’assiette. Cette disposition est très différente de l’IFI actuel, qui accorde un abattement de 30% sur la résidence principale sans plafond

Suppression de l’exonération pour l’immobilier locatif “vert” : le texte Matteï prévoyait d’exonérer les biens loués pour plus d’un an et respectant des critères environnementaux. Le sous-amendement PS supprime cette exonération, considérant que tout immobilier locatif doit être taxé

Élargissement de l’assiette : inclusion explicite des cryptoactifs, des liquidités importantes, des objets de collection

Un vote serré aux alliances improbables

Le vote final a été serré : 163 voix pour, 150 contre.

Ont voté POUR : - Le Parti socialiste et Place publique (environ 65 députés) : pour eux, c’est une victoire symbolique, le “retour de l’ISF” - Le MoDem et Les Démocrates (environ 35 députés) : satisfaits de voir leur proposition adoptée, même modifiée - Le Rassemblement national et ses alliés (environ 140 députés) : contents d’avoir obtenu l’exonération de la résidence principale, élément central de leur programme depuis des années - Le groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, environ 20 députés) : favorables à une fiscalité plus équitable

Ont voté CONTRE : - La majorité du groupe Renaissance (environ 90 députés sur 100) : opposés par principe à tout ce qui ressemble à un ISF - Le groupe Horizons (environ 30 députés) : même position que Renaissance - La France insoumise (environ 70 députés) : estimant que la mesure est un “ISF affaibli” qui exonère trop de patrimoine - Les Républicains (environ 45 députés) : hostiles à toute création d’impôt sur le patrimoine - Les Écologistes (environ 35 députés) : alignés avec LFI

Se sont abstenus : quelques députés Renaissance et une partie des Républicains hésitants.

Les réactions politiques immédiates

Les réactions ont fusé immédiatement dans l’hémicycle :

Philippe Brun (PS), tout sourire : “Nous venons de rétablir l’impôt sur la fortune ! Sept ans après sa suppression par Emmanuel Macron, la France retrouve une fiscalité plus équitable sur le patrimoine. Et les socialistes en sont heureux !”

Manuel Bompard (LFI), furieux : “C’est un mensonge ! Ce qui a été voté, c’est un impôt sur la fortune immobilière affaibli. On exonère le château de Marine Le Pen jusqu’à 1 million d’euros ! On baisse même l’imposition des ultra-riches avec ce taux unique à 1%. C’est une alliance entre le PS et le RN pour protéger les patrimoines les plus élevés !”

Marine Le Pen (RN), satisfaite : “C’est une grande victoire pour le Rassemblement national. Nous défendions depuis 2017 un impôt sur la fortune financière qui exonère la résidence principale. C’est fait. Les Français qui ont travaillé toute leur vie pour acheter leur maison ne seront pas taxés dessus. Contrairement à l’ancien ISF de la gauche qui taxait même les familles modestes propriétaires en Île-de-France.”

Prisca Thévenot (Renaissance), amère : “Ce n’est pas l’ISF qui a été revoté, sinon La France insoumise l’aurait voté. C’est une taxe inventée par Marine Le Pen elle-même, sur la base d’un amendement MoDem. Nous assistons à une alliance contre-nature qui va faire fuir les investisseurs et plomber la croissance.”

Sylvain Berrios (Horizons), inquiet : “Cette mesure va taxer l’épargne des Français. On pénalise ceux qui ont mis de l’argent de côté, qui ont un contrat d’assurance-vie, qui possèdent quelques œuvres d’art. C’est une attaque contre les classes moyennes supérieures.”

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a qualifié la mesure de “sorcellerie fiscale” et a prévenu : “Cette disposition est inopérante, difficile à contrôler, et risque de poser de graves problèmes constitutionnels. Je ne suis pas sûr qu’elle survive au passage au Sénat ni au contrôle du Conseil constitutionnel.”

Les incertitudes juridiques et pratiques

Car au-delà du symbole politique, cette mesure soulève d’énormes questions :

1. Comment définir précisément un actif “improductif” ?

Une œuvre d’art prêtée à un musée est-elle productive (valorisation culturelle) ou improductive (pas de rendement financier) ?

Un appartement vacant temporairement entre deux locations est-il improductif ?

Des cryptomonnaies en staking (qui génèrent des revenus) sont-elles productives ?

Une assurance-vie avec 70% d’unités de compte et 30% de fonds euros est-elle productive ou improductive ?

2. Comment contrôler et valoriser ces actifs ?

L’administration fiscale devra-t-elle venir inspecter les garages pour compter les voitures de collection ?

Comment valoriser une œuvre d’art qui n’a jamais été vendue aux enchères ?

Les cryptomonnaies stockées dans des portefeuilles non-custodial seront-elles vraiment déclarables ?

Les yachts immatriculés à l’étranger seront-ils taxés ?

3. Quel sera le rendement réel ?

Le PS revendique 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires. Mais ce chiffre est très hypothétique. La ministre Amélie de Montchalin a reconnu : “Nous sommes en train de chiffrer. Dire si c’est 1 ou 3 milliards m’est impossible pour l’instant. On est dans cette fourchette.”

Pour comparaison : - L’ISF rapportait 4,2 milliards en 2017 (dernière année complète), pour environ 360 000 foyers imposés - L’IFI actuel rapporte 2,2 milliards pour environ 186 000 foyers - Le nouvel impôt sur la fortune improductive concernerait selon Bercy moins de 35 000 foyers (ceux ayant un patrimoine net supérieur à 1,3 M€ avec des actifs improductifs significatifs)

Certains économistes estiment qu’après optimisation fiscale et délocalisations, le rendement réel pourrait ne pas dépasser 500 à 800 millions d’euros la première année.

4. La question constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel devra se prononcer (si le texte est adopté définitivement) sur plusieurs points :

Égalité devant l’impôt : est-il constitutionnel de taxer différemment deux patrimoines de même valeur selon qu’ils sont investis dans l’immobilier ou dans des actions ?

Liberté d’entreprendre : taxer l’assurance-vie en fonds euros ne revient-il pas à forcer les épargnants à prendre des risques contre leur gré ?

Clarté de la loi : la notion d’“actif improductif” est-elle suffisamment précise pour être applicable ?

Le précédent de l’ISF est instructif : le Conseil constitutionnel avait validé l’impôt, mais avait censuré plusieurs de ses modalités au fil des années (notamment certaines exonérations jugées arbitraires).

Le rendez-vous avec le Sénat

Quoi qu’il en soit, cette mesure devra encore passer l’épreuve du Sénat, où la majorité est nettement plus conservatrice. Les Républicains, qui dominent la Haute Assemblée, ont déjà annoncé qu’ils supprimeraient cet article ou le modifieraient très substantiellement.

Gérard Larcher, président du Sénat (LR), a déclaré le 1er novembre : “Cet impôt sur la fortune improductive est une usine à gaz idéologique. Nous le supprimerons, ou à défaut nous l’amenderons tellement qu’il deviendra inapplicable. Le Sénat ne laissera pas passer une mesure aussi dangereuse pour l’attractivité de la France.”

Si le Sénat supprime ou modifie radicalement l’article, et que l’Assemblée le rétablit en nouvelle lecture, le texte ira en commission mixte paritaire (CMP). Si la CMP échoue à trouver un compromis, l’Assemblée aura le dernier mot… mais seulement si le gouvernement n’a pas été censuré entre-temps, et s’il accepte de laisser cette mesure dans le texte final.

Le rejet de la taxe Zucman : quand la ligne rouge est atteinte

Autre moment fort de ces débats budgétaires : le rejet catégorique de la taxe Zucman, pourtant au cœur du programme économique de la gauche unie.

Qu’est-ce que la taxe Zucman ?

Proposée par l’économiste français Gabriel Zucman (professeur à l’École d’économie de Paris et à Berkeley), cette taxe vise à créer un impôt minimum mondial de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros.

L’idée : coordonner fiscalement les pays pour empêcher les ultra-riches de jouer sur les différences de législation. Concrètement : - Un milliardaire français possédant 500 millions d’euros de patrimoine paierait 10 millions d’euros par an (2% de 500 M€) - Peu importe où sont domiciliés ses actifs (Suisse, Luxembourg, paradis fiscaux) - Si un autre pays taxe déjà une partie de ce patrimoine, la taxe française viendrait en complément pour atteindre le minimum de 2%

Pourquoi a-t-elle été rejetée ?

Le texte, défendu par Éric Coquerel (LFI) et soutenu par l’ensemble de la NUPES, a été massivement rejeté : environ 380 voix contre, 180 pour.

Les arguments des opposants :

Impossibilité juridique : un impôt mondial nécessite une coordination internationale. La France seule ne peut l’imposer sans accord avec les autres pays.

Risque d’exil fiscal : les ultra-riches quitteraient la France pour des pays plus cléments fiscalement (Suisse, Belgique, Portugal, Dubaï, Singapour)

Difficulté de contrôle : comment valoriser et taxer des patrimoines détenus dans des structures offshore complexes ?

Rendement incertain : selon Bercy, la mesure concernerait environ 500 à 600 foyers en France. Rendement théorique avant optimisation : 2 à 3 milliards. Rendement réel après exils et optimisation : probablement moins de 500 millions.

Les arguments des partisans :

Justice fiscale : il est anormal que les milliardaires paient proportionnellement moins d’impôts que les classes moyennes grâce aux niches et aux paradis fiscaux

Besoins budgétaires : la France a besoin de recettes pour financer les services publics

Signal politique fort : montrer que la France est prête à s’attaquer aux inégalités patrimoniales

Même au sein du Parti socialiste, des voix se sont élevées pour dire que cette taxe était “trop radicale, trop difficile à mettre en œuvre”. Finalement, le PS s’est abstenu sur le vote, préférant concentrer ses efforts sur l’impôt sur la fortune improductive, jugé plus réaliste.

Le gel du barème de l’impôt : un rejet massif

Le samedi 26 octobre, l’Assemblée nationale a rejeté l’une des principales mesures d’économie du gouvernement : le gel du barème de l’impôt sur le revenu.

Ce que prévoyait le gouvernement

Chaque année depuis 1969, le barème de l’impôt sur le revenu est automatiquement indexé sur l’inflation. Cela signifie que les seuils des différentes tranches augmentent au même rythme que les prix, pour éviter que les contribuables ne basculent mécaniquement dans une tranche supérieure à cause de l’inflation.

En 2025, l’inflation officielle retenue était de 1,1%. Le gouvernement proposait de geler cette indexation pour 2026, c’est-à-dire de ne pas augmenter les seuils.

Conséquences : - Environ 200 000 foyers supplémentaires deviendraient imposables (passage au-dessus du seuil de la première tranche) - Environ 600 000 foyers verraient leur impôt augmenter mécaniquement en basculant partiellement dans une tranche supérieure - Gain pour l’État : 2 milliards d’euros

Exemple concret :

Prenons un couple marié avec deux enfants, gagnant 50 000 € de revenus imposables : - Avec indexation : impôt d’environ 1 820 € - Sans indexation (gel) : impôt d’environ 2 015 € - Augmentation : 195 €

Pour un célibataire gagnant 35 000 € : - Avec indexation : impôt d’environ 2 645 € - Sans indexation : impôt d’environ 2 765 € - Augmentation : 120 €

Un rejet massif et transpartisan

L’amendement de Laurent Wauquiez (LR) rejetant cette mesure a été adopté par une coalition massive : - La droite républicaine (45 députés LR) - Le Rassemblement national (140 députés) - La France insoumise (70 députés) : “Nous refusons que les classes moyennes paient pour les cadeaux fiscaux aux ultra-riches” - Une partie significative des macronistes (environ 40 députés sur 100) - Les centristes du MoDem et de LIOT

Résultat : environ 380 voix pour le rejet, 180 contre.

La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a tenté de défendre la mesure jusqu’au bout : “Ce gel est une mesure de responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer à accumuler les déficits. Cette mesure touche tous les contribuables, certes, mais de manière modérée et progressive.”

En vain. Même au sein du groupe Renaissance, de nombreux députés ont fait savoir qu’ils ne voteraient pas une mesure aussi impopulaire à deux ans de la présidentielle. “On ne va quand même pas se tirer une balle dans le pied”, confiait un député Renaissance sous couvert d’anonymat.

Conséquence : l’État perd 2 milliards d’euros de recettes prévues, qu’il faudra compenser ailleurs. C’est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement a proposé, deux jours plus tard, d’augmenter la contribution exceptionnelle des grandes entreprises de 4 à 6 milliards.

La contribution différentielle sur les hauts revenus : prolongée et durcie

À l’inverse, une mesure fiscale a été adoptée très largement, dès le premier jour de débat : la prolongation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Qu’est-ce que la CDHR ?

Créée dans le budget 2025 pour une année seulement, la CDHR est un dispositif qui garantit un taux minimal d’imposition de 20% pour les foyers les plus aisés.

Principe : si votre revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € (célibataire) ou 500 000 € (couple), vous devez payer au moins 20% d’impôt sur le revenu, quel que soit l’usage que vous faites des niches fiscales.

Exemple :

Couple de cadres supérieurs avec 600 000 € de revenus fiscaux : - Ils utilisent des niches fiscales : dons aux associations (45 000 € de dons = 66% de réduction = 29 700 €), investissement Pinel (2 000 €/an de réduction), Sofica (4 000 € de réduction), etc. - Leur impôt avant CDHR : 95 000 € d’impôt brut - 35 700 € de niches = 59 300 € d’impôt - Taux effectif : 59 300 / 600 000 = 9,9% - La CDHR impose un taux minimal de 20%, soit 120 000 € - Ils doivent donc payer 60 700 € supplémentaires

La prolongation votée le 24 octobre

Le gouvernement proposait de prolonger cette contribution pour 2026 uniquement. Mais le député MoDem Jean-Paul Matteï a proposé un amendement pour la prolonger jusqu’au retour du déficit sous 3% du PIB – soit au moins jusqu’en 2029 selon les prévisions de Bercy.

Vote : 279 pour, 25 contre. C’est l’un des votes les plus consensuels de ce budget.

Ont voté POUR : - Toute la gauche (NUPES) : environ 180 députés - Le MoDem et LIOT : environ 50 députés - Une large majorité de Renaissance : environ 70 députés sur 100 - Même certains députés Horizons (environ 10 sur 30)

Ont voté CONTRE : - Une partie de la droite LR (environ 15 députés) - Quelques députés Renaissance très libéraux (environ 10)

Le Rassemblement national s’est divisé : une moitié a voté pour (mesure de justice fiscale), l’autre s’est abstenue (crainte de l’effet sur l’attractivité de la France).

Rendement : 1,5 milliard d’euros en 2026, et probablement plus dans les années suivantes si les revenus des hauts patrimoines continuent d’augmenter.

Le durcissement du 27 octobre

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le dimanche 27 octobre, un nouvel amendement – cette fois défendu par Aurélien Le Coq (LFI) – a été adopté pour durcir significativement le dispositif de la CDHR.

Les changements :

Neutralisation de davantage de niches fiscales : le calcul du taux effectif d’imposition exclut désormais davantage de réductions et crédits d’impôt. Concrètement, il devient beaucoup plus difficile d’échapper au taux minimal de 20%.

Modification de l’assiette de calcul : on passe d’un revenu de référence spécifique (défini à l’article 224 du Code général des impôts) au revenu fiscal de référence classique, ce qui élargit la base imposable.

Suppression de certaines déductions : plusieurs dispositifs d’optimisation couramment utilisés par les hauts revenus (notamment sur les brevets, certains investissements Pinel anciens) ne sont plus pris en compte.

Conséquences : selon les premières estimations, le nombre de foyers effectivement redevables de la CDHR pourrait doubler par rapport à 2025. En 2025, sur environ 62 500 foyers théoriquement éligibles (revenus > 250K€ ou 500K€), seuls 24 300 ont effectivement payé la contribution (les autres payaient déjà plus de 20%). Avec le durcissement, ce pourrait être 40 000 à 45 000 foyers qui seraient touchés.

Vote : environ 280 pour, 270 contre. Coalition identique à celle qui a prolongé la CDHR, mais avec une opposition plus forte du camp présidentiel (environ 40% des députés Renaissance ont voté contre ou se sont abstenus).

Le gouvernement s’est opposé à cet amendement. Roland Lescure a averti : “Vous allez trop loin. Cette mesure va toucher des investissements productifs, notamment dans l’innovation et les brevets. Nous allons créer un signal très négatif pour les entrepreneurs et les scientifiques.”

Mais la majorité de gauche et du centre, appuyée par le RN, a tenu bon. Pour le député socialiste Philippe Brun : “Il est temps que les ultra-riches paient leur juste part. On ne peut plus accepter que des gens gagnant 1 million d’euros par an paient proportionnellement moins d’impôt qu’un ingénieur à 80 000 €.”

💰 Impôts, retraites, successions : les mesures qui vont toucher ton portefeuille

Chaque automne depuis des décennies, des millions de Français scrutent anxieusement l’évolution de la loi de finances. C’est un rituel national : comprendre ce que l’État va prendre (ou laisser) dans notre portefeuille l’année suivante. Mais cette année 2025, l’exercice vire au véritable casse-tête intellectuel et émotionnel.

Le Budget 2026 s’écrit dans un climat politique d’une instabilité rarement vue sous la Ve République. Chaque mesure votée un jour peut être remise en cause le lendemain. Les alliances parlementaires se font et se défont au gré des amendements. Le gouvernement négocie, concède, résiste, parfois capitule. Résultat : un texte en perpétuelle mutation, qui ressemble de moins en moins au projet initial déposé le 14 octobre.

Rappel méthodologique essentiel

Avant d’entrer dans le détail des mesures, je dois insister lourdement sur un point : TOUT ce qui suit a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale entre le 24 octobre et le 1er novembre 2025. Cela signifie que ces dispositions :

Doivent encore passer au Sénat (examen prévu à partir de mi-novembre), où elles seront probablement modifiées, parfois radicalement

Peuvent être retoquées en commission mixte paritaire si les deux chambres ne parviennent pas à s’accorder

Sont susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel pour non-conformité

Peuvent disparaître si le gouvernement utilise le 49.3 et que le texte revient à sa version initiale

Peuvent être supprimées si le gouvernement doit recourir aux ordonnances ou à une loi spéciale

En clair : rien n’est acquis, rien n’est certain, rien n’est définitif. Cette section vise à t’informer sur les tendances et les débats en cours, pas à te donner des certitudes sur ce qui s’appliquera effectivement au 1er janvier 2026.

Ne prends aucune décision patrimoniale importante (vente d’actifs, donation précipitée, modification brutale d’allocation, souscription à des produits complexes) uniquement sur la base de ces informations. Attends la promulgation effective de la loi, consulte un professionnel, vérifie que les mesures n’ont pas été censurées.

Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet.

1. L’impôt sur le revenu : le grand soulagement du gel évité

Le projet initial du gouvernement

Le barème de l’impôt sur le revenu fait l’objet d’une indexation automatique sur l’inflation depuis 1969. C’est un mécanisme protecteur qui évite que les contribuables ne paient mécaniquement plus d’impôt à cause de la simple hausse des prix.

Concrètement : si les salaires augmentent de 2% et que l’inflation est de 2%, les seuils des tranches d’imposition augmentent aussi de 2%. Résultat : le taux d’imposition réel reste stable.

Mais le gouvernement Lecornu avait une autre idée : geler cette indexation pour 2026. L’inflation retenue pour 2025 étant de 1,1%, le gouvernement proposait de ne pas augmenter les seuils des tranches d’imposition en 2026, malgré l’inflation.

Les chiffres du gel :

Le barème 2025 (qui s’applique aux revenus de 2024) est le suivant pour une part fiscale : - 0 à 11 497 € : 0% - 11 497 € à 29 315 € : 11% - 29 315 € à 83 823 € : 30% - 83 823 € à 180 294 € : 41% - Au-delà de 180 294 € : 45%

Avec une indexation de 1,1%, le barème 2026 serait devenu : - 0 à 11 624 € : 0% - 11 624 € à 29 637 € : 11% - 29 637 € à 84 745 € : 30% - 84 745 € à 182 277 € : 41% - Au-delà de 182 277 € : 45%

En gelant le barème (en gardant celui de 2025), tous les contribuables dont les revenus augmentent avec l’inflation se retrouvent mécaniquement imposés plus lourdement.

Exemples chiffrés :

Exemple 1 - Célibataire gagnant 35 000 € en 2025 et 35 385 € en 2026 (+1,1%)

Avec indexation (barème ajusté) : - Quotient familial : 35 385 / 1 = 35 385 € - Tranche à 0% : 0 € d’impôt sur les premiers 11 624 € - Tranche à 11% : (29 637 - 11 624) × 11% = 1 981 € - Tranche à 30% : (35 385 - 29 637) × 30% = 1 724 € - Total impôt : 3 705 €

Sans indexation (barème gelé) : - Quotient familial : 35 385 / 1 = 35 385 € - Tranche à 0% : 0 € sur les premiers 11 497 € - Tranche à 11% : (29 315 - 11 497) × 11% = 1 960 € - Tranche à 30% : (35 385 - 29 315) × 30% = 1 821 € - Total impôt : 3 781 €

Augmentation due au gel : 76 €

Exemple 2 - Couple marié, 2 enfants, revenus de 60 000 € en 2025 et 60 660 € en 2026

Avec indexation : - Quotient familial : 60 660 / 3 = 20 220 € par part - Tranche à 0% : 0 € - Tranche à 11% : (20 220 - 11 624) × 11% = 946 € par part × 3 parts = 2 838 € - Total impôt : 2 838 €

Sans indexation : - Quotient familial : 60 660 / 3 = 20 220 € par part - Tranche à 0% : 0 € - Tranche à 11% : (20 220 - 11 497) × 11% = 960 € par part × 3 parts = 2 880 € - Total impôt : 2 880 €

Augmentation due au gel : 42 €

Cela peut paraître modeste, mais : 1. Cumulé sur plusieurs années, l’effet devient significatif (gel pendant 3 ans = plusieurs centaines d’euros de hausse) 2. Multiplié par 16 millions de foyers fiscaux imposables = 2 milliards d’euros pour l’État 3. C’est une hausse d’impôt masquée, qui ne dit pas son nom

Le rejet massif de la mesure

Le samedi 26 octobre 2025, l’Assemblée nationale a rejeté le gel du barème de l’impôt sur le revenu. L’amendement de suppression, déposé par Laurent Wauquiez (président du groupe Les Républicains), a été adopté par une coalition massive et hétéroclite :

Ont voté POUR le rejet du gel (donc POUR l’indexation) : - Les Républicains (45 députés) : “Nous refusons toute hausse d’impôt masquée. Les classes moyennes sont déjà suffisamment pressurées.” - Le Rassemblement national (140 députés) : “Le pouvoir d’achat des Français est notre priorité absolue.” - La France insoumise et ses alliés (70 députés) : “On ne va pas demander aux infirmières et aux profs de payer pour les cadeaux fiscaux aux ultra-riches.” - Les Écologistes (35 députés) : même position que LFI - Le Parti communiste (20 députés) - Une partie significative de Renaissance (environ 40 députés sur 100) : les députés des circonscriptions “sensibles” électoralement ont fait savoir qu’ils ne suivraient pas le gouvernement sur cette mesure - Le MoDem (35 députés) : “Nous ne voterons pas une mesure qui pénalise les classes moyennes à deux ans de la présidentielle”

Total : environ 385 voix pour le rejet

Ont voté CONTRE le rejet (donc POUR le gel initial du gouvernement) : - Une partie de Renaissance (environ 60 députés) : les plus “bercy-compatibles”, ceux qui suivent la ligne gouvernementale - Horizons (30 députés) : “Nous devons redresser les comptes publics par tous les moyens” - Quelques LR dissidents (environ 10)

Total : environ 100 voix contre le rejet

Se sont abstenus : une trentaine de députés Renaissance hésitants.

La position du gouvernement

La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a tenté jusqu’au bout de défendre le gel : “Cette mesure rapporte 2 milliards d’euros, dont nous avons absolument besoin. Sans elle, comment allons-nous financer les services publics ? Comment allons-nous tenir notre trajectoire de réduction du déficit ?”

Mais face à l’évidence du rejet massif, elle a fini par lâcher, amère : “L’Assemblée nationale vient de décider de renoncer à 2 milliards de recettes. Très bien. Mais alors, il faudra nous expliquer où trouver cet argent. Parce que les dépenses, elles, ne baissent pas.”

Conséquences pour ton portefeuille

Si cette mesure est confirmée définitivement (passage au Sénat, CMP, promulgation) :

Ton impôt sur le revenu 2026 (sur tes revenus 2025) sera calculé avec un barème indexé sur l’inflation (+1,1%)

Tu ne subiras pas de hausse “mécanique” due au gel

Mais attention : ton pouvoir d’achat ne sera pas protégé pour autant. L’inflation réelle sur l’alimentation, l’énergie, les loyers dépasse largement 1,1% pour de nombreux ménages. Le “gain” est donc très relatif.

Si le Sénat rétablit le gel (hypothèse plausible, car les sénateurs LR sont plus “budgétairement rigoureux” que les députés) :

La question sera tranchée en commission mixte paritaire

Le gouvernement pourrait faire pencher la balance en faveur du gel

Nous n’aurons une réponse définitive qu’en décembre

2. La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) : le taux minimum de 20% pérennisé

Cette mesure est l’une des rares à faire consensus au Parlement. Adoptée le 24 octobre avec 279 voix pour et 25 contre, elle garantit que les foyers les plus aisés paient au minimum 20% d’impôt sur le revenu, quelles que soient les niches fiscales qu’ils utilisent.

Le mécanisme détaillé

Qui est concerné ?

Les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) dépasse : - 250 000 € pour une personne seule, veuve, divorcée ou séparée - 500 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune

Ces seuils ne sont pas indexés sur l’inflation. Chaque année, de plus en plus de foyers franchissent ces seuils.

Combien de foyers ?

En 2025, environ 62 500 foyers dépassent ces seuils de revenus. Mais attention : cela ne signifie pas que tous paient effectivement la CDHR.

Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces foyers paient déjà naturellement plus de 20% d’impôt. La CDHR ne s’applique que si leur taux effectif d’imposition (TEI) est inférieur à 20%.

En 2025, sur les 62 500 foyers théoriquement éligibles, seulement 24 300 sont effectivement redevables de la CDHR. Les autres paient déjà 25%, 30%, 35% ou plus.

Calcul du taux effectif d’imposition (TEI)

C’est là que ça devient technique. Le TEI se calcule ainsi :

TEI = (Impôt brut - Réductions et crédits d’impôt) / Revenu fiscal de référence

Exemple détaillé :

Couple de cadres supérieurs : - Salaires : 450 000 € brut - Revenus de capitaux mobiliers : 50 000 € - Plus-values immobilières : 100 000 € - Revenu fiscal de référence : 600 000 €

Ils ont 2 enfants à charge, donc 3 parts fiscales. - Quotient familial : 600 000 / 3 = 200 000 € par part

Calcul de l’impôt brut (par part, puis multiplié par 3) : - 0 à 11 497 € : 0% - 11 497 à 29 315 € : 11% → 1 960 € - 29 315 à 83 823 € : 30% → 16 352 € - 83 823 à 180 294 € : 41% → 39 542 € - 180 294 à 200 000 € : 45% → 8 868 € - Total par part : 66 723 € - Total pour 3 parts : 200 169 €

Utilisation de niches fiscales : - Dons à des associations (45 000 € de dons) : 66% de réduction = 29 700 € de réduction - Investissement Pinel (appartement acheté en 2020) : 2 000 € de réduction par an - Investissement dans une Sofica : 4 800 € de réduction (48% de 10 000 €) - Emploi d’un salarié à domicile : 6 000 € de crédit d’impôt (50% de 12 000 €) - Frais de garde d’enfants : 1 150 € de crédit d’impôt - Total des niches : 43 650 €

Mais attention : les niches fiscales sont plafonnées à 10 000 € par foyer (sauf dons, outre-mer et Sofica qui bénéficient de plafonds spécifiques).

Après application du plafonnement : - Niches plafonnées : Pinel (2 000) + emploi à domicile (6 000) + garde d’enfants (1 150) = 9 150 € (sous le plafond de 10 000) - Niches hors plafond : Dons (29 700) + Sofica (4 800) = 34 500 € - Total effectif des réductions : 43 650 € (pas de rabotage dans ce cas)

Impôt final avant CDHR : - 200 169 - 43 650 = 156 519 €

Taux effectif d’imposition : - 156 519 / 600 000 = 26,09%

Dans ce cas, le foyer paie déjà plus de 20%. La CDHR ne s’applique pas.

Mais si ce même couple avait utilisé encore plus de niches fiscales (par exemple, des investissements outre-mer qui peuvent générer d’énormes réductions), leur TEI aurait pu descendre à 18%, 15%, voire moins. C’est là que la CDHR entre en jeu.

Cas où la CDHR s’applique :

Même couple, mêmes revenus (600 000 €), mais avec encore plus de niches : - Dons : 45 000 € → 29 700 € de réduction - Investissement Girardin industriel (outre-mer) : 30 000 € investis → 13 500 € de réduction - Sofica : 10 000 € investis → 4 800 € de réduction - Pinel : 2 000 € de réduction - Emploi à domicile : 6 000 € de crédit - Garde d’enfants : 1 150 € - Total des niches : 57 150 €

Impôt final avant CDHR : - 200 169 - 57 150 = 143 019 €

Taux effectif d’imposition : - 143 019 / 600 000 = 23,84%

Là encore, pas de CDHR. Mais imaginons qu’ils ajoutent encore d’autres niches (investissements FIP, FCPI, monumentaux…), et que leur impôt descende à 110 000 €.

TEI : 110 000 / 600 000 = 18,33%

La CDHR s’applique : - Taux minimum exigé : 20% - Impôt minimum : 600 000 × 20% = 120 000 € - Ils doivent payer : 120 000 - 110 000 = 10 000 € supplémentaires

La prolongation votée : jusqu’au retour sous 3% du déficit

Le gouvernement proposait initialement de reconduire la CDHR pour 2026 uniquement. Mais l’amendement Matteï (MoDem), adopté le 24 octobre, la prolonge jusqu’à ce que le déficit public repasse sous 3% du PIB.

Selon les prévisions gouvernementales : - Déficit 2025 : 5,4% du PIB - Déficit 2026 : 4,7% - Déficit 2027 : 3,8% - Déficit 2028 : 3,2% - Déficit 2029 : 2,9% (objectif)

Si cette trajectoire se confirme, la CDHR s’appliquerait donc au minimum jusqu’aux revenus de 2028 (impôt payé en 2029).

Mais soyons réalistes : ces prévisions sont très optimistes. Si la croissance déçoit, si les recettes fiscales sont inférieures aux attentes, si de nouvelles dépenses imprévues surviennent, le retour sous 3% pourrait prendre 10 ans, voire plus. Dans ce cas, la CDHR deviendrait quasi-permanente.

Rendement : 1,5 milliard d’euros en 2026. Potentiellement 1,8 à 2 milliards les années suivantes si les hauts revenus continuent de progresser.

Le durcissement du 27 octobre : la CDHR devient vraiment contraignante

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le dimanche 27 octobre, un amendement déposé par Aurélien Le Coq (LFI) et soutenu par l’ensemble de la gauche a été adopté pour durcir significativement le calcul de la CDHR.

Les changements :

Modification de l’assiette de calcul

Avant : on calculait le TEI sur la base d’un “revenu de référence spécifique” défini à l’article 224 du CGI, qui excluait certains revenus et permettait certains retraitements.

Après : on calcule le TEI sur la base du revenu fiscal de référence classique (le même que celui utilisé pour déterminer l’éligibilité aux aides sociales, au chèque énergie, etc.).

Conséquence : l’assiette est plus large, le TEI mécaniquement plus faible, donc plus de foyers tombent sous le seuil de 20%.

Neutralisation de davantage de niches fiscales

Avant : certaines réductions d’impôt étaient prises en compte dans le calcul du TEI, permettant de “gonfler” artificiellement son taux d’imposition.

Après : de nombreuses niches sont désormais neutralisées dans le calcul. Concrètement : - Les réductions pour investissement dans les PME (FIP, FCPI) : neutralisées - Les réductions pour investissement dans les monuments historiques : neutralisées - Certaines réductions pour investissements outre-mer : neutralisées - Les crédits d’impôt pour innovation et recherche : neutralisés pour les bénéfices personnels (distinction faite entre entreprise et personne physique)

En clair : il devient beaucoup plus difficile d’échapper au taux de 20% en empilant les niches fiscales.

Impact sur le nombre de redevables

Avec ce durcissement, selon les premières estimations de l’administration fiscale : - En 2025 : 24 300 foyers redevables de la CDHR (sur 62 500 éligibles) - En 2026 : potentiellement 40 000 à 45 000 foyers redevables

Le rendement pourrait donc passer de 1,5 milliard à 2 à 2,5 milliards d’euros dès 2026.

Vote : environ 280 pour (gauche + centre + partie du RN), 270 contre (Renaissance + Horizons + LR). Très serré.

Le gouvernement s’est opposé fermement à cet amendement. Roland Lescure : “Vous allez trop loin. Cette mesure va décourager l’innovation. Les crédits d’impôt recherche, les investissements dans les start-ups, les brevets… tout cela contribue à la croissance. Si vous neutralisez ces dispositifs dans le calcul de la CDHR, vous envoyez un signal désastreux aux entrepreneurs.”

Mais les partisans de la mesure ont tenu bon. Aurélien Le Coq (LFI) : “Il n’est pas normal qu’un dirigeant gagnant 1 million d’euros par an paie 15% d’impôt en cumulant les niches, quand un cadre à 80 000 € en paie 28%. C’est une question de justice fiscale élémentaire.”

Conséquences pratiques pour toi

Si tu es concerné (RFR > 250K€ ou 500K€ pour un couple) :

Fais une simulation de ton impôt 2026 en tenant compte des nouvelles règles de la CDHR durcie. Beaucoup de niches fiscales que tu utilisais peut-être ne seront plus prises en compte.

Anticipe l’éventualité de payer la CDHR : si ton TEI calculé selon les nouvelles règles est inférieur à 20%, tu devras verser un complément.

Réfléchis à l’opportunité de certaines niches fiscales : si elles ne comptent plus pour le calcul du TEI, leur intérêt diminue. Exemple : investir 10 000 € en FIP/FCPI pour obtenir 1 800 € de réduction, c’est intéressant si ça te permet d’éviter la CDHR. Mais si la réduction est neutralisée dans le calcul, l’avantage devient marginal.

Consulte un conseiller fiscal avant la fin 2025 pour ajuster ta stratégie 2026.

Si tu n’es pas concerné (RFR < 250K€ ou 500K€) :

Cette mesure ne te touche pas directement. Mais indirectement, elle pourrait avoir un effet sur l’économie : - Si les très hauts revenus investissent moins en France (à cause de la fiscalité plus lourde), cela peut peser sur l’emploi dans l’innovation - Mais si les recettes de la CDHR permettent de financer des services publics ou d’éviter d’autres hausses d’impôts, tu y gagnes

3. La surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises : un compromis à 6 milliards

Cette mesure ne te concerne probablement pas directement (sauf si tu es actionnaire ou dirigeant d’une grande entreprise), mais elle a des implications économiques importantes.

La genèse de la mesure

En 2024, face à des bénéfices records des grandes entreprises du CAC 40 (149 milliards d’euros cumulés en 2023) alors que les Français subissaient l’inflation, le gouvernement Attal avait créé une “contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises” (CEBGE).

Principe : une surtaxe temporaire (pour 2025 uniquement à l’origine) sur l’impôt sur les sociétés (IS) des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros en France.

Barème 2025 : - CA entre 1 et 3 milliards : surtaxe de 20,6% de l’IS - CA supérieur à 3 milliards : surtaxe de 41,2% de l’IS

Concrètement : - Une entreprise avec 2 milliards de CA et 100 millions de bénéfices paie normalement 25 millions d’IS (25%) - Avec la surtaxe de 20,6%, elle paie 25 + (25 × 0,206) = 30,15 millions (taux effectif : 30,15%) - Une entreprise avec 5 milliards de CA et 500 millions de bénéfices paie normalement 125 millions d’IS - Avec la surtaxe de 41,2%, elle paie 125 + (125 × 0,412) = 176,5 millions (taux effectif : 35,3%)

Rendement 2025 : environ 8 milliards d’euros (en réalité, 7 milliards d’après les derniers chiffres de Bercy).

Entreprises concernées : environ 440 sociétés, dont TotalEnergies, LVMH, L’Oréal, Sanofi, EDF, Engie, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Carrefour, Auchan, Bouygues, Vinci, etc.

Le projet initial du gouvernement Lecornu : diviser par deux

Pour 2026, le gouvernement Lecornu proposait de diviser par deux les taux de surtaxe : - CA entre 1 et 3 milliards : surtaxe de 10,3% (au lieu de 20,6%) - CA supérieur à 3 milliards : surtaxe de 20,6% (au lieu de 41,2%)

Rendement attendu : 4 milliards d’euros (au lieu de 8).

Justification : “Cette contribution était exceptionnelle et temporaire. Les entreprises ont besoin de visibilité. Nous devons préserver la compétitivité de la France.”

Le compromis Lescure du 27 octobre : 6 milliards

Mais au fil des débats, le gouvernement a vu 4 milliards d’euros de recettes s’évaporer à cause de votes défavorables : - Rejet du gel du barème de l’impôt : -2 milliards - Défiscalisation totale des heures supplémentaires : -1 milliard - Autres amendements : -1 milliard

Face à ce trou budgétaire, le ministre de l’Économie Roland Lescure a déposé in extremis, le lundi 27 octobre en fin d’après-midi, un amendement de compromis :

Nouveau barème proposé : - CA entre 1 et 3 milliards (ETI) : surtaxe de 5% seulement (taux effectif d’IS : 26,25%) - CA supérieur à 3 milliards (grandes entreprises) : surtaxe de 35,3% (taux effectif d’IS : 33,83%)

Logique : faire porter l’essentiel de l’effort sur les très grandes entreprises (TotalEnergies, LVMH, groupes bancaires) en allégeant la contribution des ETI.

Rendement attendu : 6 milliards d’euros, soit 2 milliards de plus que prévu initialement.

Vote du 27 octobre : 196 pour, 149 contre.

Ont voté POUR : - Toute la gauche (environ 180 députés) : “Il est temps que les grandes entreprises contribuent davantage” - Le MoDem (35 députés) : “C’est un compromis acceptable” - Le groupe LIOT (20 députés)

Ont voté CONTRE : - Le Rassemblement national (140 députés) : “Cette surtaxe va pénaliser les entreprises françaises face à la concurrence étrangère” - Les Républicains (45 députés) : “Un impôt provisoire qui dure, c’est un mensonge fiscal” - Horizons (30 députés)

Se sont divisés : - Renaissance : environ 60 pour, 40 contre. Gabriel Attal s’est abstenu.

Que dit le patronat ?

L’Association française des entreprises privées (Afep), qui regroupe les 117 plus grandes entreprises françaises, a immédiatement réagi dans un communiqué le 27 octobre au soir :

“Le gouvernement renie son engagement à limiter cette disposition dans le temps. Cette surtaxe exceptionnelle devient permanente. Nous alertons sur l’impact négatif pour l’attractivité de la France. À l’heure où l’Allemagne baisse ses impôts sur les entreprises, où l’Italie propose des taux réduits, la France fait le chemin inverse. Cette politique va faire fuir les investissements et les sièges sociaux.”

Le Medef (plus mesuré que l’Afep) a déclaré :

“Nous prenons acte de ce compromis. Nous préférons une surtaxe concentrée sur les très grandes entreprises plutôt qu’une taxation large. Mais nous maintenons notre demande : cette contribution doit rester exceptionnelle et s’arrêter en 2027 au plus tard.”

Plusieurs dirigeants de grandes entreprises se sont exprimés off the record auprès de la presse économique :

CEO d’un groupe du CAC 40 : “Si cette surtaxe devient permanente, nous étudierons sérieusement un déplacement de notre siège fiscal en Suisse ou aux Pays-Bas.”

DG d’une banque française : “Nous payons déjà parmi les impôts sur les sociétés les plus élevés d’Europe. À un moment donné, ça devient confiscatoire.”

Président d’une ETI : “L’abaissement de la surtaxe à 5% pour les ETI est une bonne nouvelle. Mais le signal global envoyé aux investisseurs étrangers est catastrophique.”

Conséquences pour l’économie française

Effets positifs : 1. 6 milliards de recettes supplémentaires qui permettent de financer des services publics ou de réduire le déficit 2. Signal politique fort : les grandes entreprises contribuent à l’effort collectif 3. Préservation des ETI : le taux réduit à 5% pour les CA entre 1 et 3 milliards évite de pénaliser les entreprises de taille intermédiaire

Effets négatifs : 1. Risque de délocalisation : certaines entreprises pourraient déplacer leur siège fiscal (holding) vers des pays plus cléments 2. Perte de compétitivité : un taux effectif d’IS de 33,83% est parmi les plus élevés d’Europe (moyenne UE : 21%) 3. Incertitude fiscale : une contribution “exceptionnelle” qui dure affaiblit la crédibilité de la parole publique 4. Impact sur les dividendes : les entreprises pourraient réduire les dividendes versés aux actionnaires (dont des millions de Français via l’assurance-vie, les PEA, les PER)

Pour toi, concrètement :

Si tu es actionnaire d’entreprises du CAC 40 (directement ou via un PEA, un contrat d’assurance-vie en unités de compte, un PER), tu pourrais voir les dividendes légèrement réduits

Si tu travailles dans une grande entreprise, les budgets d’investissement et les rémunérations pourraient être un peu plus contraints

Si tu es client d’une grande entreprise, les prix pourraient être ajustés à la hausse pour compenser la surtaxe

4. La défiscalisation totale des heures supplémentaires : “travailler plus pour gagner plus” version 2025

C’est l’une des mesures les plus populaires et les plus polémiques adoptées lors de ces débats budgétaires. Le samedi 26 octobre, l’Assemblée nationale a voté la défiscalisation totale des heures supplémentaires, sur proposition de la droite républicaine.

L’historique de la mesure

La défiscalisation des heures supplémentaires a une longue histoire politique en France :

2007 - Nicolas Sarkozy : pendant la campagne présidentielle, il fait du “travailler plus pour gagner plus” son slogan phare. Une fois élu, il met en place une exonération totale des charges sociales salariales et de l’impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires. C’est l’une des premières lois de son quinquennat.

2012 - François Hollande : dès son élection, il supprime la défiscalisation des heures supplémentaires, la jugeant trop coûteuse (3 milliards d’euros par an) et inefficace économiquement.

2019 - Emmanuel Macron (loi de finances 2019) : il réintroduit partiellement la mesure, mais de façon limitée : exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 euros par an et par salarié. Au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires sont imposées normalement.

2025 - Laurent Wauquiez : le patron des Républicains à l’Assemblée dépose un amendement pour supprimer le plafond de 7 500 euros, rendant ainsi la défiscalisation totale, sans limite.

Le débat à l’Assemblée

Les arguments POUR (Les Républicains, Renaissance, Horizons, RN) :

Justice sociale : “Les ouvriers, les employés, les infirmières qui font beaucoup d’heures supplémentaires doivent pouvoir en profiter pleinement. On ne va pas taxer ceux qui travaillent le plus.” (Laurent Wauquiez, LR)

Pouvoir d’achat : “Dans une période d’inflation, cette mesure redonne du pouvoir d’achat immédiat aux classes populaires et moyennes.” (Antoine Armand, Renaissance)

Symbole du travail : “C’est un signal idéologique fort : en France, le travail doit payer. On ne va pas pénaliser ceux qui font l’effort de travailler plus.” (Marine Le Pen, RN)

Anecdotes de terrain : “Dans ma circonscription, des ouvriers me disent qu’ils ont pu payer leur maison grâce aux heures supplémentaires défiscalisées. On ne va pas leur retirer ça.” (Fabien Di Filippo, LR)

Les arguments CONTRE (Gauche, une partie de LR) :

Coût budgétaire : “Cette mesure coûte 1 milliard d’euros. Dans un budget en déficit de 130 milliards, c’est irresponsable.” (Éric Coquerel, LFI)

Efficacité douteuse : “Les études montrent que cette défiscalisation ne crée pas d’heures supplémentaires. Elle enrichit juste ceux qui en font déjà.” (Philippe Brun, PS)

Régression sociale : “C’est un retour en arrière par rapport aux 35 heures. On veut faire travailler les gens plus longtemps au lieu de créer des emplois.” (Clémence Guetté, LFI)

Inégalités : “Seuls ceux qui ont accès aux heures supplémentaires en profitent. Les fonctionnaires, les professions libérales, les cadres au forfait n’y ont pas droit. C’est inégalitaire.” (Sandrine Rousseau, Écologiste)

Qui est vraiment concerné par le plafond de 7 500 € : “Soyons honnêtes : très peu de salariés dépassent 7 500 € d’heures supplémentaires par an. Ce sont essentiellement des cadres supérieurs. Cette mesure profite surtout aux hauts salaires.” (Boris Vallaud, PS)

La position du gouvernement : neutralité bienveillante

La ministre Amélie de Montchalin s’en est remise à la “sagesse de l’Assemblée”, indiquant que le gouvernement serait prêt à “accompagner” la mesure si elle était votée. Traduction : le gouvernement n’aime pas trop (ça coûte 1 milliard), mais il ne va pas se battre contre parce que c’est politiquement risqué.

Le vote du 26 octobre

Résultat : 183 voix pour, 159 contre.

Ont voté POUR : - Les Républicains (45 députés) - Le Rassemblement national (140 députés) - Renaissance (environ 90 députés sur 100) - Horizons (30 députés) - Quelques députés LFI (environ 10) qui y ont vu une mesure favorable au pouvoir d’achat des classes populaires

Ont voté CONTRE : - La majorité de la gauche (PS, Écologistes, PCF, majorité de LFI) : environ 140 députés - Quelques députés Renaissance très “bercy-compatibles” (environ 10) - Quelques LR dissidents favorables à la rigueur budgétaire

Réaction immédiate de Laurent Wauquiez : “C’est une victoire pour la France qui travaille. Nous avons tenu notre engagement. Maintenant, il faut que cette mesure soit confirmée au Sénat et qu’elle entre en vigueur dès 2026.”

Les détails techniques de la mesure

Ce qui change concrètement :

Avant (système 2025) : - Les heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an - Au-delà de 7 500 €, elles sont imposées normalement - Les charges sociales salariales restent exonérées (totalement) - Les charges sociales patronales sont réduites

Après (système 2026 si la mesure est confirmée) : - Toutes les heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans plafond - Les charges sociales salariales restent exonérées - Les charges sociales patronales restent réduites

Qui est vraiment concerné par la suppression du plafond ?

Faisons le calcul. Pour atteindre 7 500 € d’heures supplémentaires par an :

Un salarié au SMIC (environ 11,65 €/h brut en 2025) payé en heures supplémentaires à 125% (taux majoré) = 14,56 €/h

7 500 / 14,56 = environ 515 heures supplémentaires par an

Sur 47 semaines travaillées (52 - 5 de congés), ça fait 11 heures supplémentaires par semaine

Concrètement, un salarié au SMIC qui fait systématiquement 46 heures par semaine (35h + 11h) toute l’année atteint le plafond de 7 500 €.

C’est rare, mais ça arrive dans certains secteurs (BTP, restauration, sécurité, grande distribution).

Pour un salarié mieux payé (par exemple 20 €/h brut), atteindre 7 500 € d’heures supplémentaires nécessite beaucoup moins d’heures : - 20 × 1,25 = 25 €/h en heures supplémentaires - 7 500 / 25 = 300 heures par an - Soit environ 6-7 heures supplémentaires par semaine

Donc oui, les salariés bien rémunérés qui font régulièrement des heures supplémentaires sont les principaux bénéficiaires de la suppression du plafond.

Exemples chiffrés :

Exemple 1 : Ouvrier du BTP, 13 €/h, fait 500 heures supplémentaires par an - Rémunération brute en heures sup : 500 × 13 × 1,25 = 8 125 € - Avant : exonération d’impôt sur 7 500 € seulement, imposé sur 625 € - Si l’ouvrier est dans la tranche à 11%, il paie : 625 × 11% = 69 € d’impôt - Après (si défiscalisation totale) : 0 € d’impôt - Gain : 69 €/an

Exemple 2 : Cadre dans l’industrie, 30 €/h, fait 400 heures supplémentaires par an - Rémunération brute en heures sup : 400 × 30 × 1,25 = 15 000 € - Avant : exonération sur 7 500 €, imposé sur 7 500 € restants - Si le cadre est dans la tranche à 30%, il paie : 7 500 × 30% = 2 250 € d’impôt - Après : 0 € d’impôt - Gain : 2 250 €/an

On voit que les gains sont proportionnellement plus importants pour les salaires élevés qui dépassent largement le plafond de 7 500 €.

C’est pour cette raison que les socialistes parlent d’une mesure “injuste socialement” : elle profite davantage aux cadres qu’aux ouvriers.

L’avenir de la mesure

Cette défiscalisation totale doit encore passer au Sénat. Les sénateurs LR sont généralement favorables à ce type de mesure (c’est leur ADN idéologique), donc elle a de bonnes chances d’être confirmée.

Mais attention : le coût de 1 milliard d’euros pose un vrai problème budgétaire. Si le déficit dérape, le gouvernement pourrait être tenté de revenir en arrière en 2027.

Ton positionnement par rapport à cette mesure

Si tu fais régulièrement des heures supplémentaires : - Tu vas probablement gagner quelques dizaines ou centaines d’euros par an - Mais ne change pas ta façon de travailler uniquement pour cette raison - N’oublie pas : faire trop d’heures supplémentaires a un coût sur ta santé, ta vie de famille, ton équilibre

Si tu ne fais jamais d’heures supplémentaires (fonctionnaire, profession libérale, cadre au forfait, etc.) : - Cette mesure ne te concerne pas - Tu peux légitimement trouver qu’elle creuse les inégalités - Mais politiquement, elle est très populaire auprès de ceux qui en bénéficient

5. Défiscalisation des pensions alimentaires : une révolution pour les familles séparées

L’une des mesures les plus symboliques et les plus justes socialement adoptée lors de ces débats concerne la fiscalité des pensions alimentaires. Portée par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin et largement soutenue par la gauche, cette réforme renverse complètement le système actuel.

Le système actuel (jusqu’en 2025)

Aujourd’hui, les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants fonctionnent selon une logique fiscale qui peut sembler contre-intuitive :

Pour celui qui verse (généralement le père) : - La pension est déductible de ses revenus imposables - Exemple : un père gagne 50 000 € et verse 7 200 € de pension (600 €/mois pour un enfant) - Ses revenus imposables : 50 000 - 7 200 = 42 800 € - S’il est dans la tranche à 30%, il économise : 7 200 × 30% = 2 160 € d’impôt

Pour celui qui reçoit (généralement la mère) : - La pension est imposable comme un revenu - Exemple : une mère gagne 25 000 € et reçoit 7 200 € de pension - Ses revenus imposables : 25 000 + 7 200 = 32 200 € - Si elle est dans la tranche à 11%, elle paie : 7 200 × 11% = 792 € d’impôt supplémentaire

Bilan : l’État perd 2 160 - 792 = 1 368 € de recettes dans cet exemple.

Le nouveau système voté (à partir de 2026 si confirmé)

L’amendement Garin inverse complètement cette logique :

Pour celui qui reçoit : - La pension devient totalement défiscalisée dans la limite de : - 4 000 € par enfant - 12 000 € maximum par foyer et par an - La mère de notre exemple ne paiera plus d’impôt sur les 7 200 € reçus - Gain pour elle : 792 €/an

Pour celui qui verse : - La pension n’est plus déductible - Le père de notre exemple ne pourra plus déduire les 7 200 € - Perte pour lui : 2 160 €/an

Bilan pour l’État : gain de 1 368 € dans cet exemple. Multiplié par environ 800 000 situations similaires en France, cela représente environ 450 millions d’euros de recettes supplémentaires.

Les justifications de la réforme

Marie-Charlotte Garin a défendu ardemment son amendement :

“La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis trop d’années. 83% des parents isolés sont des femmes. Beaucoup d’entre elles ne paient pas d’impôt sur le revenu à cause de leurs faibles revenus, mais elles sont quand même imposées sur les pensions alimentaires qu’elles reçoivent. C’est une double peine : elles assument seules la charge des enfants ET elles paient des impôts sur l’argent censé aider à cette charge. C’est injuste et absurde.”

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : - En France, 2,4 millions d’enfants vivent dans une famille monoparentale - Parmi les parents isolés, 83% sont des femmes - 40% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté - Le montant médian des pensions alimentaires est de 170 € par mois (soit 2 040 € par an)

Le vote et les réactions

Vote : environ 310 pour, 250 contre

Ont voté POUR : - Toute la gauche (NUPES, Écologistes) : environ 180 députés - Le Rassemblement national : 140 députés (“C’est une mesure de justice sociale pour les mères françaises”) - Une partie de Renaissance : environ 40 députés sur 100

Ont voté CONTRE : - Le gouvernement (avis défavorable) - Une majorité de Renaissance : environ 60 députés - Horizons : 30 députés - Les Républicains : 45 députés

La position du gouvernement : la ministre Amélie de Montchalin s’est opposée, estimant que la mesure risquait de favoriser les femmes aux revenus les plus élevés au détriment des plus modestes. Son argument : une mère cadre supérieure gagnant 80 000 € et recevant 10 000 € de pension bénéficiera davantage (en valeur absolue) qu’une mère employée gagnant 20 000 € et recevant 3 000 € de pension.

Mais les partisans de la réforme ont rétorqué : “Certes, mais proportionnellement, ce sont bien les femmes modestes qui en profitent le plus. Et surtout, on corrige une injustice fiscale historique.”

Mécanisme de compensation pour le parent verseur

Pour limiter l’impact négatif sur les pères qui versent les pensions, l’amendement prévoit une compensation partielle :

Le parent qui verse la pension pourra choisir d’intégrer les enfants concernés dans son quotient familial, ce qui donne droit à une demi-part fiscale supplémentaire par enfant.

Exemple chiffré de compensation :

Un père divorcé, revenus de 50 000 €, verse 7 200 € de pension pour un enfant.

Situation actuelle (2025) : - Il déduit les 7 200 € : revenus imposables de 42 800 € - Il a 1 part fiscale (célibataire) - Impôt : environ 6 700 €